PayPal soll dort verfügbar sein, wo auch Mastercard akzeptiert wird.

Bild: PayPal

PayPal hat am 5. Mai 2025 eine „Revolution beim Bezahlen im Geschäft“ angekündigt. Die neue PayPal-App bietet eine digitale Wallet und Bonusprogramme wie Cashback, um deutsche Nutzer*innen das Bezahlen zu erleichtern. PayPal-Manager Jörg Kablitz betont, dass die App eine sichere und einfache Alternative zu Bargeld darstellt.

Allerdings gibt es erhebliche Nachteile: Händler müssen mit hohen Kosten rechnen, während Nutzer Sicherheits- und Datenschutzbedenken haben. Zudem entsteht eine Abhängigkeit von einem US-Konzern, obwohl es europäische Alternativen gibt.

Hohe Gebühren – Händler zahlen die Zeche der „Revolution“

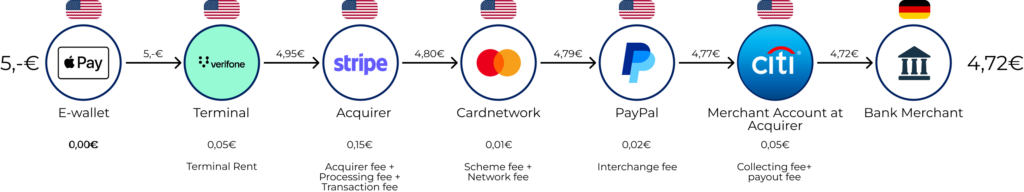

Für Ladenbesitzer klingt PayPals Vorstoß zunächst verlockend: Ohne neue Hardware (es reicht ein normales Kartenterminal) können Kund*innen per PayPal-App zahlen – PayPal schleust die Zahlung offenbar über das bestehende Mastercard-Netz. Doch wer trägt die Kosten? Aller Erfahrung nach vor allem die Händler. PayPal ist nicht gerade für Billig-Gebühren bekannt, im Gegenteil: Bereits 2022 hob das Unternehmen seine Standardgebühr je Transaktion in Deutschland von 2,49 % auf 2,99 % des Umsatzes plus 0,39 € an. Zwar bleibt abzuwarten, wie genau PayPal die neuen Offline-Zahlungen abrechnet – möglicherweise wird es wie eine normale Kartenzahlung behandelt –, doch selbst dann würde PayPal als Kartenissuer über die Interchange-Gebühr mitverdienen.

Außerdem wurde dabei ein zentraler Punkt ausgelassen: Händler, die kein Kartenlesegerät besitzen oder einen Mindestbetrag anfordern. Dies betrifft insbesondere Geschäfte mit geringem Transaktionsvolumen und durchschnittlichem Warenkorb wie Bäckerrein oder Kiosks. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov werden in Deutschland immer noch 74 % aller Transaktionen unter 10 € bar getätigt. Aufgrund der hohen Transkationskosten ist die neue Zahlungsmethode von Paypal kaum eine Alternative zum „kostenlosen Bargeld“.

Händlerorganisationen kritisieren schon lange, dass PayPal aufgrund seiner Marktmacht praktisch nicht zu umgehen ist. Die vermeintliche Revolution könnte sich für Händler also als teuer erkaufen erweisen. Innovativ ist die Idee auch nicht wirklich: Apple Pay und Google Pay ermöglichen längst ähnliche Smartphone-Zahlungen – nur eben ohne die zusätzliche PayPal-Gebührenschicht.

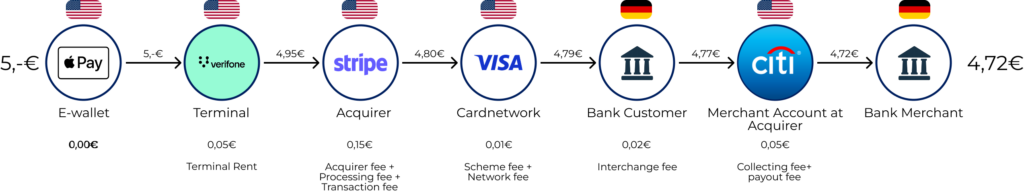

Vergleich: Zahlungsfluss von PayPal vs. Apple Pay mit Debit Karte

Abbildung: Payline

Sicherheits- und Datenschutzbedenken werden ausgeblendet

PayPal preist seine Lösung als „einfach und sicher“ an. Doch die Realität der vergangenen Jahre zeichnet ein weniger rosiges Bild. Sicherheitslücken und Betrugsmaschen suchen PayPal-Nutzer regelmäßig heim. „PayPal-Konten werden… häufiger von Betrügern gekapert“, warnt c’t-Redakteur Markus Montz. Erst Anfang 2023 mussten rund 35.000 PayPal-Kunden informiert werden, dass Unbekannte mittels Credential Stuffing Zugriff auf ihre Kontodaten erlangt hatten. Wer dasselbe Passwort wie anderswo verwendet, läuft Gefahr, dass Kriminelle so ins PayPal-Konto eindringen – mit potenziell gravierenden Folgen, da PayPal oft direkt an Bankkonto oder Kreditkarte hängt.

Auch beim Datenschutz gibt es erhebliche Kritikpunkte. PayPal verarbeitet enorme Mengen persönlicher Finanzdaten – und teilt sie großzügig mit Dritten. Die Datenschutzerklärung listet rund 1.000 Unternehmen auf, an die Kundendaten weitergegeben werden. Darunter finden sich Marketingnetzwerke; selbst Facebook und Co. erhalten Daten für personalisierte Werbung. PayPal erstellt laut eigenen Angaben detaillierte Nutzerprofile, die „Verhaltensmuster und persönliche Vorlieben wie Geschlecht, Einkommen, Surf- und Kaufgewohnheiten und Kreditwürdigkeit“ enthalten. Datenschutzfreundlich ist anders. „Problematisch ist… der Datenschutz, weil die Daten auch über Server in den USA fließen“, erläutert Experte Montz von c’t. Bei PayPal mit seiner US-Mutterfirma ist nämlich unklar, ob europäische Datenschutzstandards strikt eingehalten werden. Selbst wenn die Daten in EU-Rechenzentren liegen – US-Gesetze wie der CLOUD Act können PayPal verpflichten, Kundendaten an amerikanische Behörden herauszugeben, selbst wenn dies nach EU-Recht unzulässig wäre. Solche Bedenken blendet die PayPal-PR natürlich aus.

Abhängigkeit von einem US-Konzern als Risiko

Indem der stationäre Handel nun verstärkt auf PayPal setzen soll, wird eine kritische Zahlungs-Infrastruktur in die Hände eines US-Unternehmens gelegt. Das birgt politische und technologische Risiken. PayPal ist bekannt dafür, im Zweifel strikt den Vorgaben aus den USA zu folgen – notfalls auch gegen europäische Interessen. Ein berüchtigtes Beispiel: PayPal setzte sogar das US-Embargo gegen Kuba weltweit durch. Transaktionen, in deren Betreff das Wort “Cuba” auftauchte, wurden automatisch blockiert – „der Online-Bezahldienst sperrt Überweisungen, die auch nur das Wort ‚Kuba‘ enthalten. Sogar wenn es um Longdrinks geht“. So geschehen 2020, als ein deutscher Nutzer seinem Freund Geld für einen Cuba Libre-Cocktail schicken wollte. PayPal fror umgehend die Zahlung ein. Dieser Vorfall mag skurril klingen, zeigt aber die Gefahr geopolitischer Abhängigkeiten: Entscheidungen, wer wo noch bezahlen darf, trifft im Zweifel ein Unternehmen in Kalifornien – mit Orientierung an US-Sanktionslisten, nicht am deutschen Recht.

Auch Konto-Sperrungen und eingefrorene Guthaben kommen bei PayPal immer wieder vor, oft automatisiert bei angeblichem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, und Nutzer berichten teils von monatelangen Verfahren, um ihr Geld wiederzubekommen. Wenn nun im Laden an der Kasse irgendwann „PayPal oder nichts“herrscht, hätten US-Regulatoren oder PayPal selbst einen immensen Hebel: Sie könnten theoretisch Zahlungen unterbinden, bestimmte Nutzer oder Händler ausschließen oder Datenfluss-Bedingungen diktieren. Technologische Souveränität sieht anders aus.

Europäische Alternativen statt PayPal-Monopol

Dabei ist es keineswegs naturgegeben, dass ein US-Konzern den Zahlungsverkehr dominiert. Andere Länder machen vor, wie regionale oder nationale Bezahllösungen erfolgreich sein können. In der Schweiz etwa hat die Bankenwelt mit TWINT eine eigene Smartphone-Bezahllösung geschaffen, die heute quasi überall akzeptiert wird – vom Supermarkt bis zum Flohmarkt. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung nutzt Twint regelmäßig; 2024 wurden 773 Millionen Transaktionen über Twint abgewickelt. In Polen haben die heimischen Banken mit BLIK ein Bezahlverfahren eingeführt, das per Mobile-App und Einmalcode funktioniert – BLIK ist mittlerweile die beliebteste Zahlungsmethode für Online-Käufe in Polen und wird zunehmend auch am physischen Terminal eingesetzt.

Auch in der EU formiert sich Widerstand gegen die Abhängigkeit von Visa, Mastercard & PayPal. Eine Initiative aus mehreren Ländern arbeitet an “European Payments Initiative” (EPI), deren Wallet namens „Wero“ grenzüberschreitend Online- und Mobilzahlungen ermöglichen soll. Wero ging in Deutschland bereits 2024 an den Start – noch ist das Projekt klein, aber trägt europäisches Potential in sich. Selbst auf nationaler Ebene entstehen Alternativen: Ein Startup aus Potsdam lanciert mit Payline one eine App, die direkte Banküberweisungen am Point-of-Sale ermöglicht – für Gebühren ab lediglich 0,1 %. Dieses Prinzip, quasi eine digitale Überweisung in Echtzeit, könnte Händlern immense Kosten sparen.

Diese Beispiele zeigen: Europäische Lösungen können funktionieren, wenn sie konsequent umgesetzt und unterstützt werden. Es bleibt zu hoffen, dass solche Ansätze gefördert werden. Denn Vielfalt und Wettbewerb bei den Zahlungsmitteln stärken letztlich Händler und Verbraucher.

Zahlungsfluss von Payline oneNow